Wir stärken Ihr Unternehmen online

Ob Start-up oder Großunternehmen, wir begleiten Sie von der Erstberatung bis zur Umsetzung einer umfassenden Webstrategie.

Mehr als Webdesign

Erfahren Sie mehr über unser umfassendes Angebot

Persönliche Beratung und Betreuung

Wir nehmen uns Zeit, Sie und Ihr Unternehmen kennenzulernen. Dies bildet die Grundlage für unsere individuelle Beratung und Betreuung während des gesamten Entwicklungsprozesses und auch danach.

Individuell erstelltes Design

Jedes Unternehmen ist einzigartig und verdient eine ebenso einzigartige Online-Präsenz. Wir erstellen individuelle Designs, die Ihre Marke repräsentieren und Ihre Unternehmensziele unterstützen.

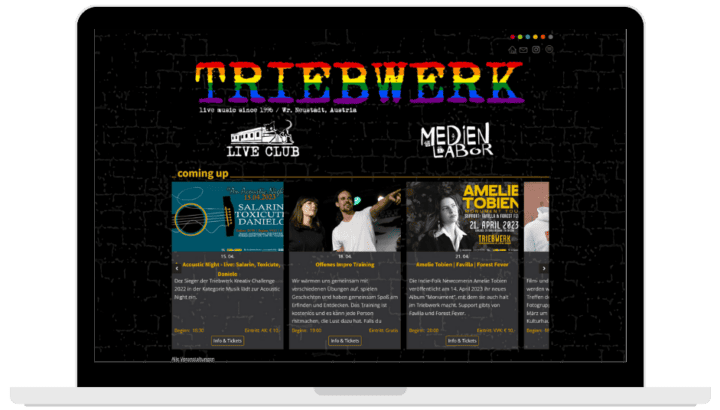

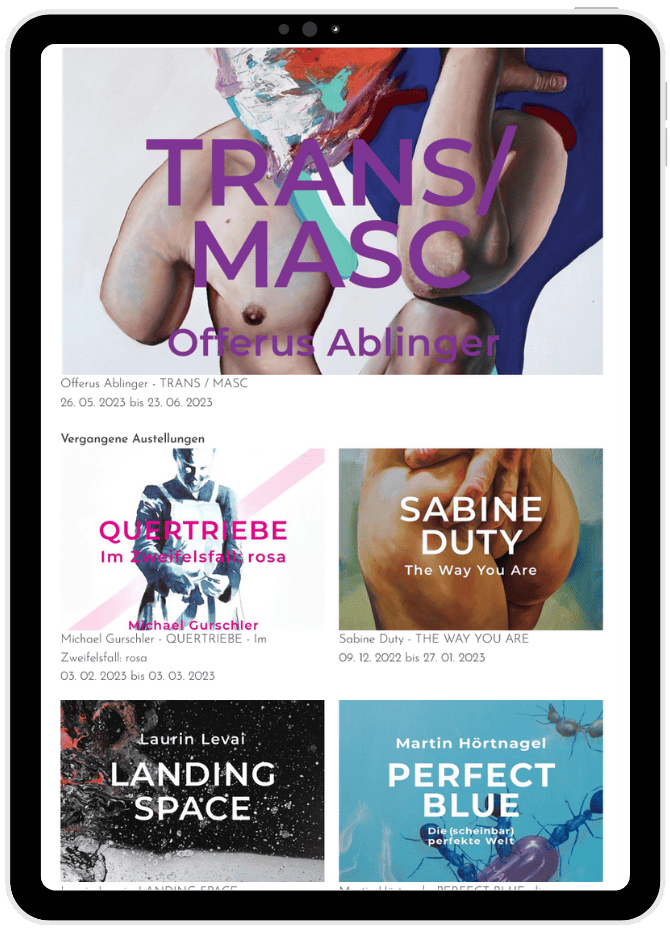

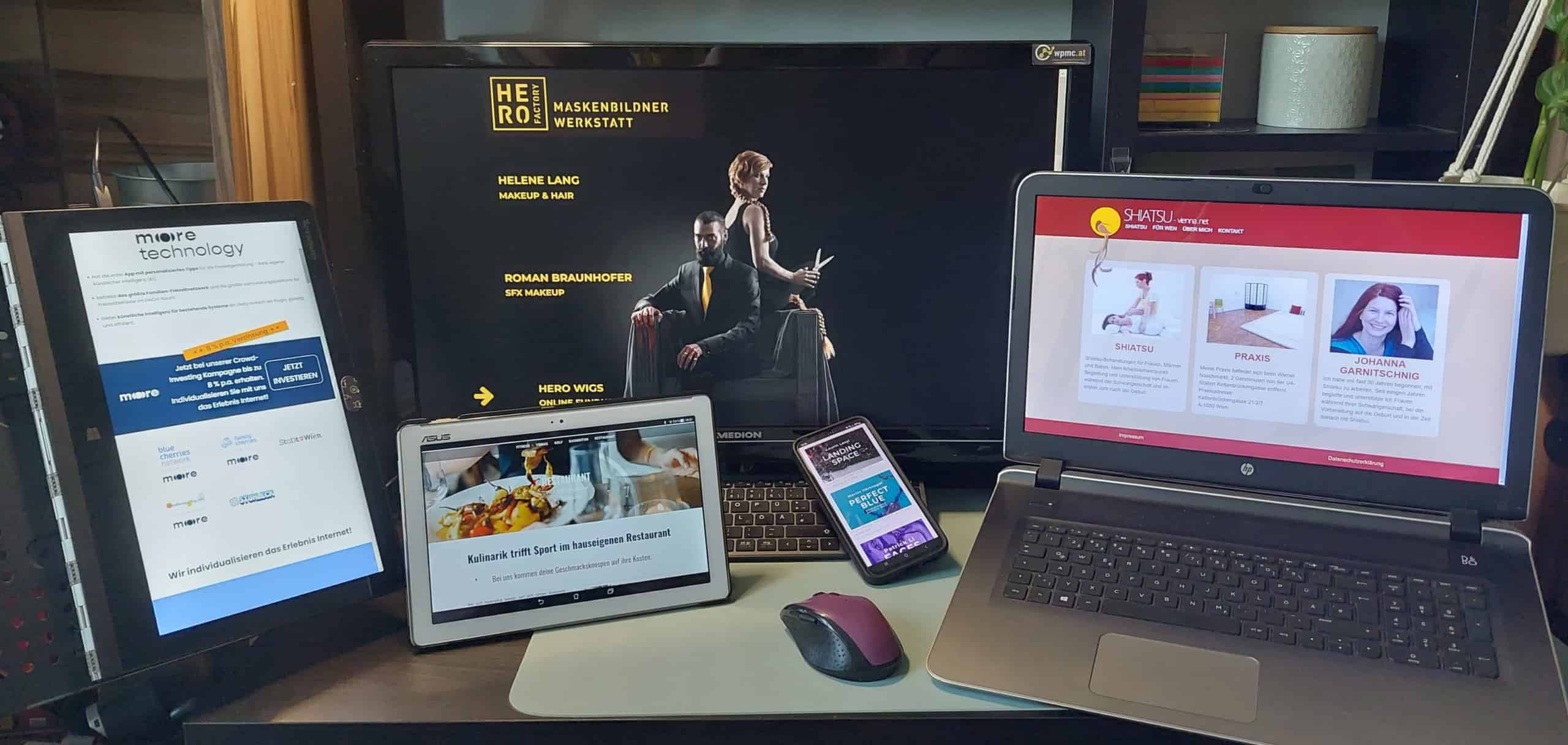

Perfekte Darstellung auf allen Bildschirmen

In einer Zeit, in der immer mehr Menschen das Internet über mobile Geräte nutzen, ist es wichtig, dass Ihre Website auf allen Bildschirmgrößen gut aussieht und funktioniert. Wir sorgen dafür, dass Ihre Website responsiv ist und auf allen Geräten perfekt dargestellt wird.

Barrierefreiheit und DSGVO-Konformität

Wir stellen sicher, dass Ihre Website für alle zugänglich ist und die Standards für Barrierefreiheit erfüllt. Außerdem sorgen wir dafür, dass Ihre Website die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) einhält, um die Privatsphäre Ihrer Benutzer*innen zu schützen.

Schnelles, sicheres und nachhaltiges Hosting

Eine schnelle Website ist nicht nur für die Benutzererfahrung, sondern auch für die Suchmaschinenoptimierung entscheidend. Wir bieten pfeilschnelles Hosting, um sicherzustellen, dass Ihre Website immer schnell und zuverlässig lädt.

Umfassende Wartung und Support

Eine Website ist mehr als nur ein einmaliges Projekt. Sie benötigt regelmäßige Wartung und Aktualisierungen, um zu garantieren, dass sie sicher, funktional und auf dem neuesten Stand bleibt. Deshalb bieten wir umfassende Wartungs- und Supportdienstleistungen an.

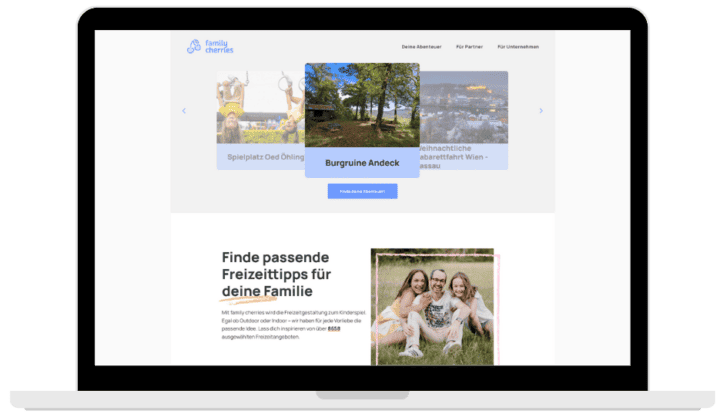

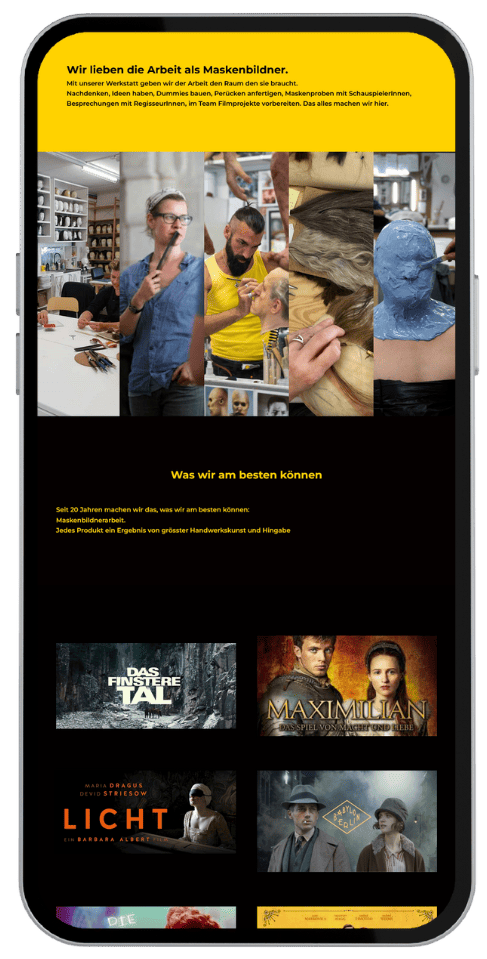

Andy Schober

CEO m.o.r.e. technology GmbH

13 Millionen Seitenaufrufe, 3,5 Millionen einzigartige NutzerWir arbeiten seit Jahren mit wpmc zusammen und werden das auch noch viele weitere Jahre tun 🙂

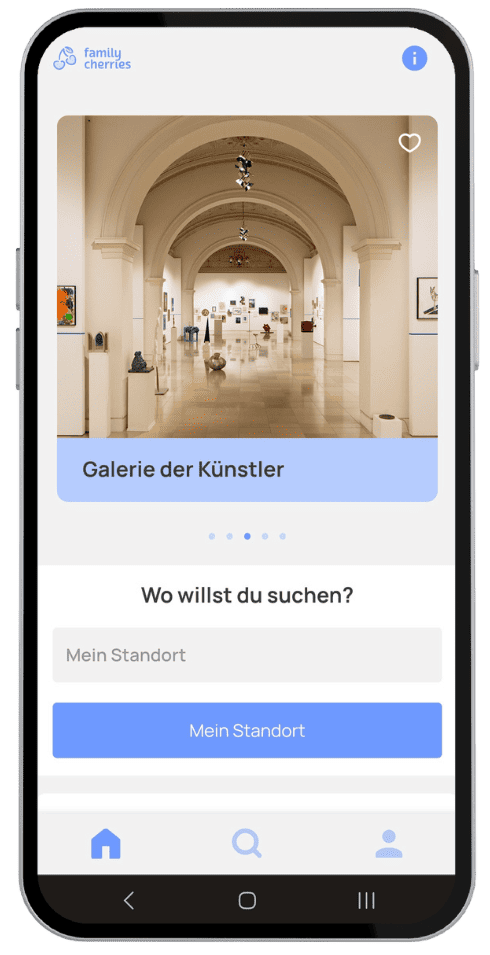

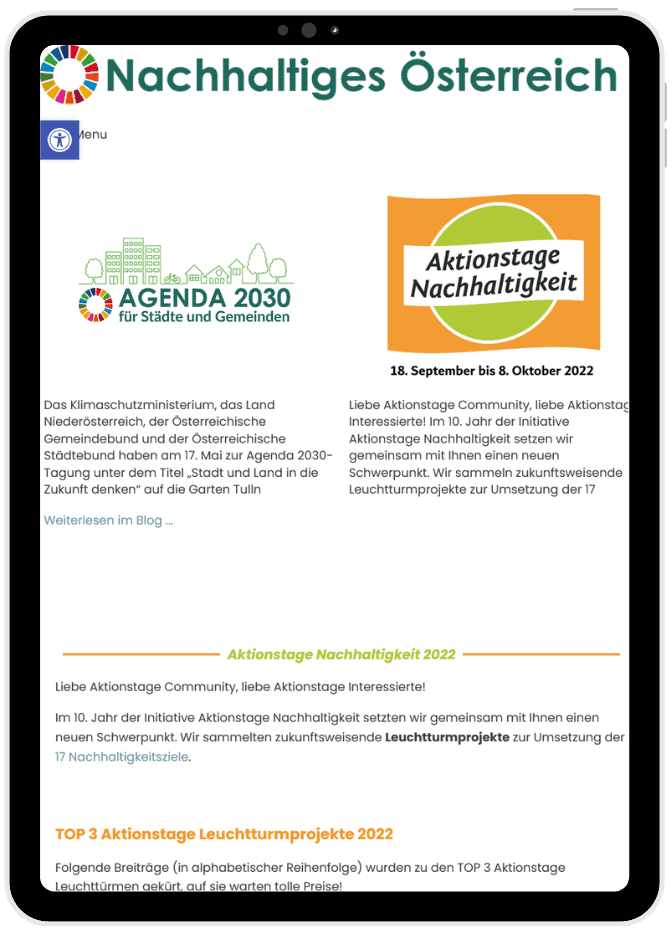

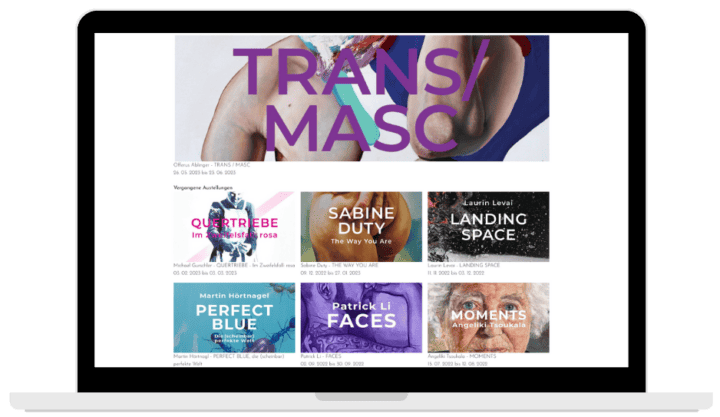

Markus und sein Team begleiten uns seit unserer ersten Webseite für Blue Cherries.wpmc.at hat uns unterstützt mit:

- mehrere WordPress Seiten, teilweise punktgenau nach Vorlage der Grafikerin, teilweise selbst designt

- unser WordPress Plugin für Family Cherries entwickelt

- Sonderlösungen, wie die Darstellung unserer Family-Cherries Events auf der Webseite (via API-Schnittstelle zu unserem Event-System)

- Consulting zu verschiedenen technischen Themen

- Hilfe und Beratung bei Sicherheitsthemen

Die Firma ist großartig, zuverlässig, super kompetent und höchst professionell!

Der Support ist auf einem Level, von dem andere nur träumen!Im Laufe unserer Zusammenarbeit hat unser Unternehmen beeindruckende Zahlen erreicht, darunter 13 Millionen Seitenaufrufe, 3,5 Millionen einzigartige Nutzer und 12.000 Freizeitangebote in DACH, wpmc hat einen wertvollen Beitrag dazu geleistet.

Fazit: auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert!

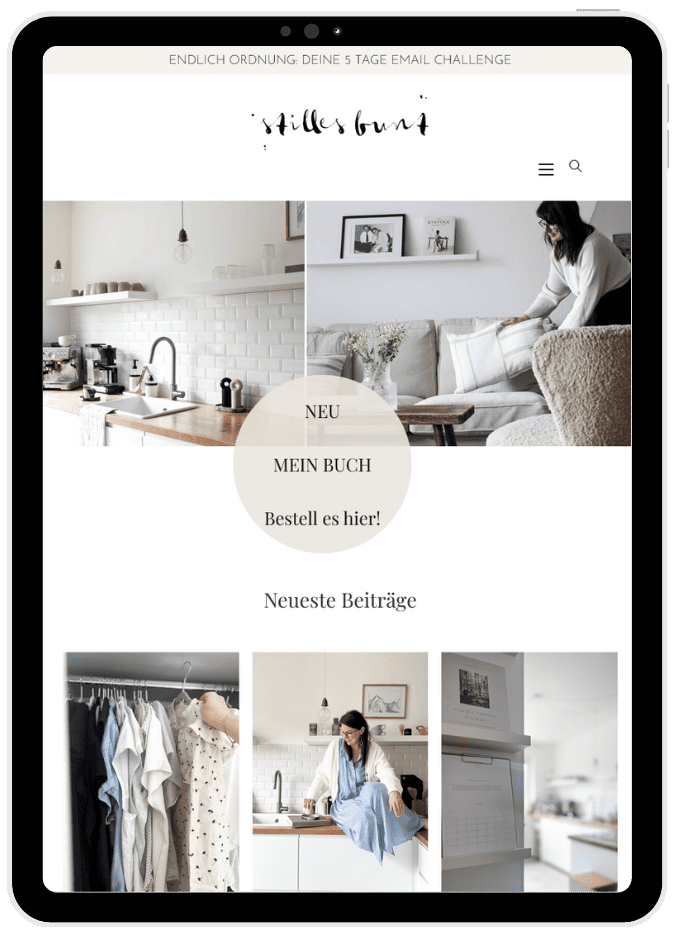

Lilly Koslowsky

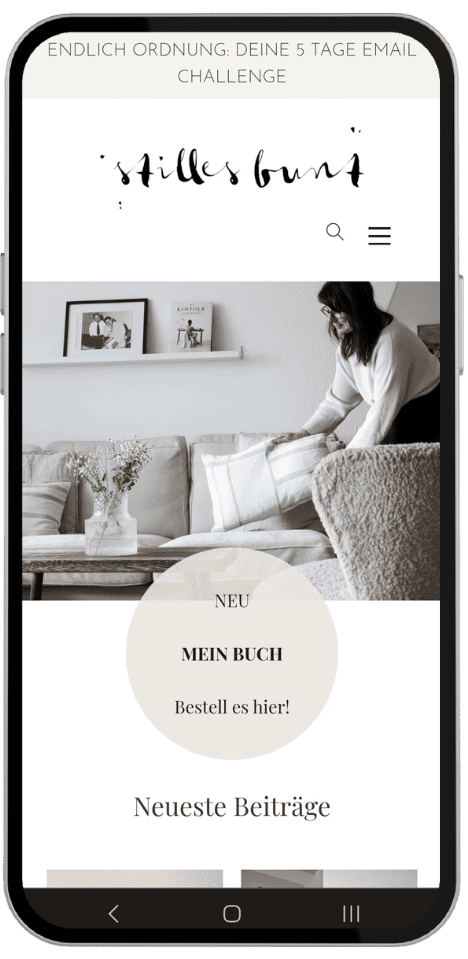

Interior Expertin, Bloggerin (stillesbunt.at)

16.500 Klicks und über 250.000 Impressions im MonatAls langjährige Bloggerin war ich es immer gewohnt, alles „selbst zusammenzuzimmern“. Ich bin extrem froh, dass ich mich dazu entschlossen habe, mein „Baby“ in Expertenhände zu geben.

Mit Markus und seinem Team habe ich wirklich den perfekten Partner gefunden! wpmc.at hat meine Website aufs nächste Level gehoben:- vom zusammengestöpselten Blog zur professionellen Website inkl. Blog nach meinen grafischen Designvorlagen

- aus dem Plugin-Friedhof ein extrem effizientes System gemacht

- Sonderwünsche, wie z.B. kreative Sliderlösungen technisch umgesetzt

- meine SEO-Arbeit durch punktgenaues technisches Setup optimiert (16.500 Klicks und 250.000 Impressions im Monat alleine durch die Google Suche)

- Support und Wartung meiner Seite

Markus hat immer ein offenes Ohr für meine Fragen und Ideen – wpmc.at hat meine WordPress Website nicht nur optisch und technisch professionalisiert sondern auch absolut performanceorientiert gearbeitet. Ich arbeite nun schon seit Jahren mit Markus zusammen und bin enorm zufrieden mit seinem Service, Support, Kreativität und Professionalität.

Ein tolles Unternehmen, das ich sehr gerne weiterempfehle!

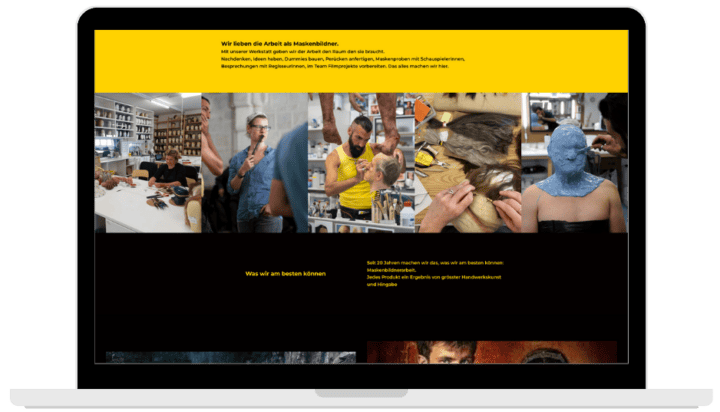

Maßgeschneiderte Webpräsenzen, die Ihr Unternehmen voranbringen

Sehen Sie sich an, was unsere Kunden dazu sagen.